11월 초에 친구가 보내온 어드벤트 달력. 푸카차는 클리퍼, 요기차와 함께 내가 좋아하고 즐겨 마시는 허브차인데 성분이나 성격에 있어서 서로 비슷한 것 같으면서도 미묘하게 확고한 차이가 있어서 몇 종류씩 사놓고 번갈아가며 마신다. 보통은 그날을 정리하는 의미의 마지막 차로 자기 전에 마시곤 했는데 12월엔 주로 아침 시간에 마셨다.

이건 아마 전 날 저녁에 먹다 남은 버섯을 팬 채로 그래도 데우다가 달걀 추가해서 먹은 아침이다. 마지막달 12월이 보통 그렇지만 역시 평소보다 시간이 두 배는 빨리 흘러간 것 같다. 작년 12월엔 눈이 정말 많이 왔고 크리스마스까지 점점 어두워지는 경향에 발맞춰 유난히 몸과 마음이 정말 느리고 고요하게 점점 가라앉으며 평온해지는 상태가 되었다. 눈 덕분에 크리스마스 조명들이 그 어떤 때보다 따뜻하고 소중하게 느껴졌고 차들이 몸을 서서히 덥혀주는것도 참 좋았다.

이들 차에는 보통 캐모마일, 펜넬, 카다멈, 시나몬, 레몬, 생강, 강황,민트 같은 전통 주자들이 기본적으로 포진되어 있으며 거기에다 이제 말차, 감초 같은 것들이 추가가 된다. 마치 몇 종류의 허브들을 쭉 줄 세워놓고 모든 경우의 수에 따라 배합해서 만든 시제품들을 검토하기 위해 내려오신 화통하고 귀찮으신 윗분이 이것저것 고를 것 없이 그냥 전부 일괄 생산에 들어가도록 해 하여 만든 차의 느낌이 있다. 그렇게 정해진 조합들에 다시 꿀이나 카카오, 바닐라 이런 뭔가 달짝찌근하고 향기로운 정서의 재료들이 결합되어 또 새 제품들이 무한 생산되고 그럴 때마다 디자인팀에서는 이젠 또 무슨 기존의 색상과 최대한 덜 비슷하면서도 티 안나는 안 써본 듯한 색상을 써야 하는지 고민하는 광경이 눈 앞에 그려진다. 차의 성분을 볼때마다 그래 이들이 또 애썼구나 싶은 마음에 웃음이 난다.

마트에서 사온 빵과 함께. 녹색은 대개 녹차라인

커피 마시고 바로 차 한잔이 당겨서 추가로 마심. 저것들이 무슨 차였는지는 포장지를 다시 뒤져보면 알지만 생략. 사실 캐모마일 펜넬 감초 이런것들의 뭔가 조금 기분나쁜 당도에 미끈거리며 약간은 비린 느낌이 있는 차들이라 이것들이 맛있는 차들이라서 마신다고는 할 수 없으며 어떤 맛이 섞인 끓인물을 마신다고 생각하면 넘김이 좋다.

펜넬 배합이 의외로 가장 많았다. 펜넬은 모유 수유량을 늘이는 차의 주요 성분이라 그런 차들이 마트에도 따로 많이 나와있다.

거하게 차려 먹은 것으로 보면 주말 아침 같다. 민트 감초 조합.

방울토마토 하나를 얇게 자르면 빵 9조각을 커버할 수 있다. 레몬 생강티. 세상의 많은 레몬 생강 티백을 마셔봤지만 레몬을 넣거나 집에 있는 생강청을 넣어야 비로소 그 이름값을 하게 되는데 이젠 굳이 추가로 그것들을 넣지 않아도 그런 맛이 덜 나는 상태의 맛 자체를 이런 차의 본연의 맛으로 인지할 수 있게 되었다.

평소에 보기 힘든 기다란 고추가 마트에 나타나서 20개 정도 사서 장아찌를 만들어서 정말 온갖 어울리지 않는 여기저기에 도 다 곁들여 먹었다. 레시피대로라면 간장이 너무 많이 들어가는 게 좀 아까워서 적게 넣었더니 설탕과 식초가 어설프게 섞인 그냥 축축한 고추가 되었지만 어쨌든 금방 다 먹었다. 간장이 남아서 다시 고추를 사다가 채울까도 싶지만 이렇게 먹으면 속이 은근이 쓰린것 같아서 아마 안 살 것 같다

하나씩 정말 잘 분질러져서 나누기 좋지만 홀수여서 검은 속내의 킷캣. 노랑은 보통 강황이나 생강 이런 차들이다.

밤에 자꾸 초콜릿과. 크리스마스를 향하고 있으니 괜찮다.

유일했던 베리 베이스의 차.

3개인듯 보이지만 6개인 쿠키. 그리고 삼생강차

한 달이 지나 사진을 봐도 이날 먹은 아침이 참 맛있었던 것이 기억이 난다. 유일하게 동일한 차가 두 개 들어가 있던 빨간 차.

민트 맛 차인데 역시 다른 강력한 허브들에 가려 심지어 민트향이 그리 깊지 않았다는 것이 핵심이지만 포장지 색은 예쁘다.

아무것도 안 섞인 홍차는 금색과 은색 포장지에 넣어 약간 특별한 의전을 베푼 느낌이 들었다. 이백원 더 비싼 색종이 사면 금색 색종이 들어있는 그런 느낌.

이것도 주말 아침인 것으로 보인다.

먹다 남은 찌끄러기 빵들을 다 구워서 기사회생 시켜서 모아 먹었다.

점심.

주말이기도 했고 아마 내일 마실 미래의 차를 확인한 결과 감초와 시나몬에 카카오가 포함된 것이 왠지 인상적일 것 같아 일부러 치즈 케이크를 구웠었다. 이 차가 가장 기억에 남았다.

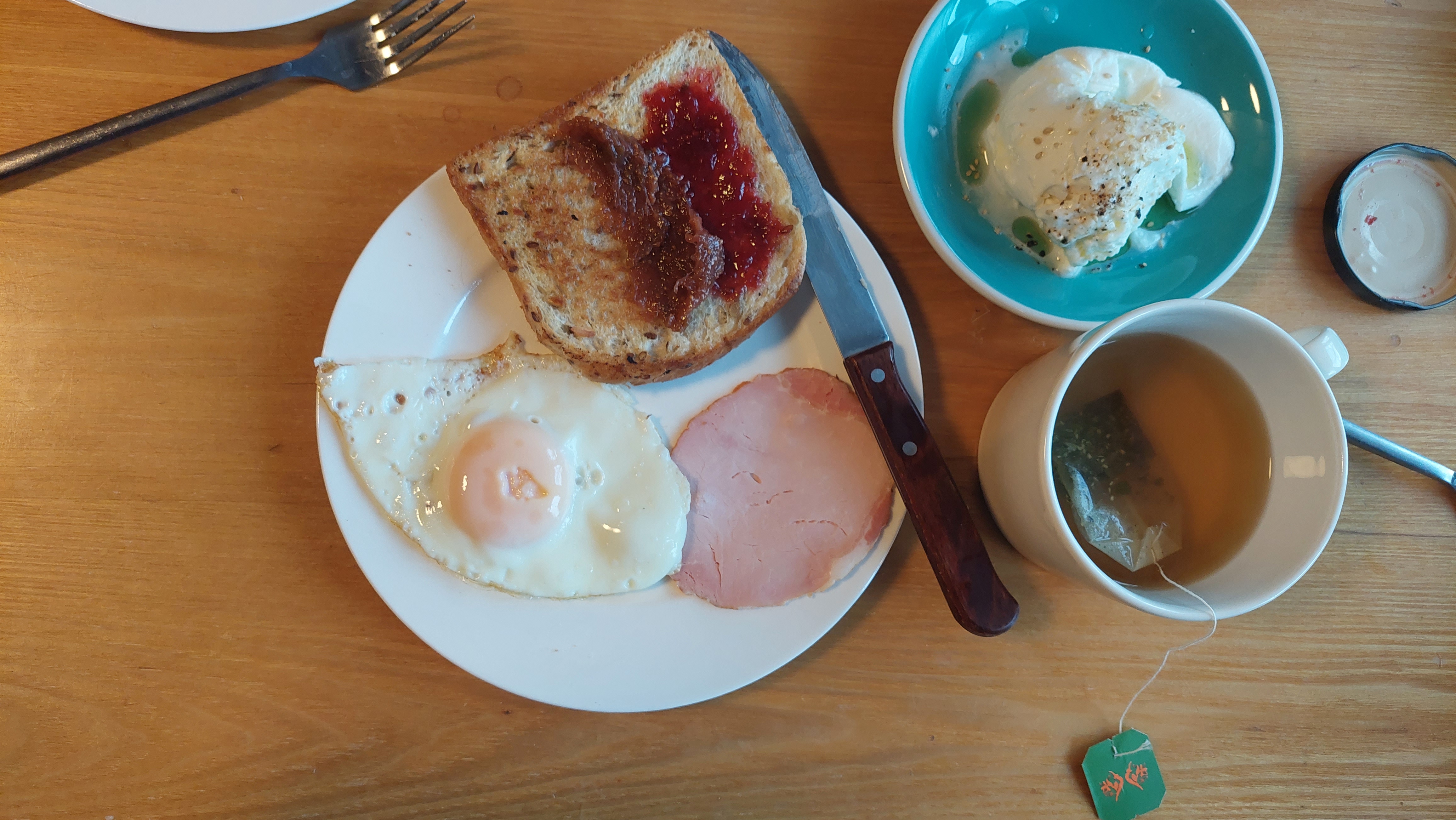

가진 잼 모두 발라서 겨란 후라이와 고기 한 점. 굳이 겨란 후라이라고 하면 양양 큰집의 부엌에 여물 끓이는 아궁이 근처 위에 앉아 있을 때 친척언니가 겨란 후라이라면서 부쳐주던 게 생각난다. 아궁이 속에서 타고 있던 장작향이 입혀진 건지 약간 곤로 위에서 만든 듯한 그 후라이 특유의 냄새도 같이 기억에 딸려 나온다.

전날 먹은 감자국이 한 끼 먹기에는 애매하게 남아서 물을 추가해서 라면을 끓였다. 이런 경우 국의 맛이 있기 때문에 수프는 반의 반 정도만 넣어서 끓여도 충분하다. 여기 인스턴트 라면의 면발이 참 빈약하기 짝이 없어서 이것저것 넣고 끓이면 양도 좀 늘고 먹을만하다. 고추 장아찌. 차는 은색 포장의 얼그레이. 그리고 라트비아 자랑인 카르부떼 캬라멜.

요즘 동네 마트에서 단연 제일 맛있는 빵은 귤잼 들어간 설탕 잔뜩 묻은 크로플.

23일 저녁에 빌니우스를 떠나는 바람에 24일의 마지막 차는 파네베지에서 마시려고 가져갔으나 결국 그러지 못하고 꼬깃꼬깃해져서 다시 돌아와서 새해 저녁에 단것 종합 세트와 함께 마셨다.

이건 달력엔 없고 내가 가지고 있던 차. 펜넬과 카모마일 들어가서 거의 모든것의 향과 맛이 유사하려던 찰나에 마쉬멜로우 뿌리란 게 들어가 있어서 약간 좀 차별화가 될까 했지만 맛보다는 폭신하고 푸근한 이미지 추가됨.

초등학교 다닐 때 레모나 상자에다가 껌종이를 잘 펴서 모았던 적이 있는데 그때 기억이 났다. 잘 모아서 제일 무거운 요리책에 끼워 놓았지만 결국 몇 개는 실종됨. 비슷한 계열의 차들을 다 꺼내보았다. 쓰리고에 피박 오광을 부르는 휘황찬란한 자태가 아닐 수 없다. 제일 맛있었던 감초 시나몬 카카오 차와 얼그레이와 두개 들어있던 빨강차 포장지한개가 빠진듯. 마지막에 꼽사리 낀 클리퍼의 월광차(이런건 그냥 내가 멋대로 짓는 이름..)는 거의 유일하게 지속적으로 산다.

보라색이 제일 튄다.

'Daily' 카테고리의 다른 글

| 부시아테로 만든 할머니 파스타, (4) | 2023.02.13 |

|---|---|

| 스탠리 투치의 책 (1) | 2023.01.23 |

| 12월의 무라카미 류 (4) | 2023.01.10 |

| 여름, Vasara, Лето (2) | 2022.09.07 |

| 피렌체 두오모를 빠뜨린 파스타 (4) | 2022.08.07 |

| 7월의 코트 (2) | 2022.07.29 |

| 타르코프스키의 책 (4) | 2022.05.11 |